经中经常有咒,咒是什么?经和咒有区别吗?

答:佛法讲了显教和密教,经就是显教,可以说理,把道理说清楚;密就等于一个心印,只可传而不可以讲。太虚大师打了个比方,说咒叫秘密咒,好像在百万军队中,你晚上要通行的话必须要懂口令,口令你能够通,军队就可以通,你如果不懂口令,你在百万军队中就走不通。佛的心印就等于那个军队的秘密口令一样,那是不能解释的。

咒叫陀罗尼,翻译成中文就叫总持。什么叫总持呢?总就包括一切法、宇宙万有一切法,持就是它所执持的是一切功德一切善法。你能够做到二谛融通,世出世间都明白了,就可以持一切善法,所以叫总持。陀罗尼叫总持,咒又叫陀罗尼。这个必须要行,在行中才会有受用,才能了解和体会到咒的妙处,不是一般讲理可以讲通的。

文章来源:微信公众号“南海普陀山佛教”

合掌又称合十,其中内含有十六种意义:

一、合者,和也,代表和平、友好、团结合作。手握拳或手拿武器,表示争斗。双手抬起,示赤手空掌,即无争斗之意。又因一只手也可伤人,现两掌相合,则全无伤他之意。十指合于一处。表示十方力量的凝聚、团结。又,十指合于心口,表示诚心诚意,所谓“十指连心”。再者,平时十指散乱,代表散乱的妄心,现合于一处,代表一心。佛说:“制心一处,无事不办。”又说:“一心不乱”、“一心皈依”。

二、合掌时,要掌背微躬,掌心略弯,这样,两掌之间形成空洞,表示真空之理,意即我们要悟入空性。合掌也是法印的一种,若紧闭掌心而不留空隙,则沦为外道,来生则生于无佛之地,不闻三宝之名。

三、合掌于心口处,两掌竖直,表示竖穷三际,指时间;而掌背略鼓,向横向发展,表示横遍十方,指空间。这样,宇宙融为一体,万法归于一心。佛菩萨能于念顷住无量亿劫,又能于念顷游步三界及遍游一切佛土,正说明佛菩萨于时空能运用自如,随心所欲。

四、凡夫不遇佛法,被假象所惑,心时时向外攀缘,不能反归自性。手有向外抓握器物的功用,代表“攀缘”。杀、盗、淫、酒皆赖于手。凡夫什么都想抓,抓名抓利抓权,越多越好,这是“贪”。又,手要伤人坏物,这是“嗔”。还有,手会胡乱地伤人坏物,这是“痴”。现在,双手相合,而且是掌心相合,非掌背相合(抓东西用掌心),代表止住双手的妄动,收敛放逸的身心,就是息灭“贪、嗔、痴”也。又掌背为外,代表外境六尘;掌心为内,代表觉心菩提,合掌则代表背尘合觉,为修行解脱之路。而成就佛果,则改合为开,所以佛像掌心向前时,表示放光接引,普渡众生。

五、一切众生皆有如来智慧德相,唯以妄想执著而不能证得。妄想即是分别,以左右手代表。执著即是坚持分别,有我执与法执,也用左右手代表。左右之相是假名,是虚妄。合而为一,无有左右,却亦左亦右,于相离相,平等一如。妄想执著既除,如来德相便显现。

六、合掌又称合十。十指相合,手心相对,且合于心口,表示十法界归于一心,下至地狱法界,上至佛法界,皆唯心所造,从心而显。

七、十指代表十方,合十于心口,既表众生平等,又表摄取十方众生归于佛道,施以“无缘大慈、同体大悲”的普渡,又十方也代表十方佛国,合十于心口,表示以恭敬心供养十方佛菩萨,并摄取十方佛国的功德,庄严自心,成就善根。

八、佛子见面,合掌称一声“阿弥陀佛”,即是归于弥陀一乘愿海(合二为一),不退成佛。又表十方佛国,同赞阿弥陀佛,同宣净土法门(合十方为一)。

九、合十于心口,表示我们的心要修十波罗蜜才可成佛,即修布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧、方便、愿、力、智波罗蜜等十种。又华严十玄门、普贤十愿王,都表圆满之义。所以,双手合十,即表示能圆成佛果。

十、本师释尊,左面有目键连,神通第一。神通显示智慧善巧,通达无碍。只有解了世出世法,才能自在,故表“解”。右边有舍利弗,智慧第一,智慧由戒、定而生,有智慧又能择善而行,故表“行”。左右相合,即表“解行合一”。又,文殊、普贤是释迎如来之二胁士,文殊是诸佛之师,表“信、解”,居左;普贤是一切如来长子,以十大愿王表“行”,居右。此亦表示解行合一,福慧双修。同样,阿弥陀佛左胁持为观音,三十二应,普门示现,表智慧善巧、通达无碍,属“解”;右为大势至,“都摄六根,净念相继,得三摩地”,属“行”。左右相合,还是“解行合一”。左手多静,主“解”,右手多动,主“行”。所以,合掌即表示解行合一。这样,才能成就无上菩提。行而不解,易盲修瞎练,增长邪见。解而不行,增长无明,如纸上画饼。《金刚经》谓:“以无我、无人、无众生、无寿者修一切善法,即得阿褥多罗三藐三菩提。”“无相”是解,“修一切善法”是行,证“阿褥多罗三藐三菩提”是佛果。

十一、左手多静,代表“自觉”。右手多动,代表“觉他”。自觉而不觉他,只证小乘极果。要觉他而不自觉,恐无能为力,引人入邪路。合二为一,方是菩萨行者,才能趣于觉行圆满,成就无上菩提。

十二、左右手分别代表愿和行。有大愿而无大行,便成空愿、虚愿。无大愿而行,则行恐不真而盲目,不得大果。二者相合,以愿启行,以行证愿,才能圆成大愿。

十三、合二为一,代表“法法平等,无有高下”。所以,禅净不二,净密不二,方法不同,本质相同,目的相同。贵在一门深入,一修一切修。

十四、左右合为一体,代表不二之理。烦恼与菩提不二,自行与化他不二,自佛与他佛不二,性与相不二,

十五、左右相合位于中位(胸口),代表从容中道,不落两边,不住断常,不著空有。

十六、一切物品供养佛像,主要都是用来启示我们如何修持的。诸供养中,法供养最。普贤菩萨在十大愿王中,说了七种真正的法供养。在圣像前诚心地合掌,仰慕佛德,依佛知见而行,才是上等供养。所谓“合掌以为华,身为供养具。善心真实香,赞叹香云布”。身体就像一个盘子,而双手合掌就是盘子里的一朵花。由此而知,合掌又代表“含苞待放”,指因地修行。花开结果,即是菩提。

寺和庙有什么区别吗?

寺和庙是不一样的。庙是中国古代祭祀天地鬼神的地方。皇帝有太庙,民间有土地庙,龙王庙等等。而寺是古代的行政单位。比如大理寺,是主管考核官员的。鸿胪( lu颅音 ) 寺,是主管外交的。永平十年,汉明帝派特使把两位法师迎请到了中国,开始就是鸿胪寺负责接待的。后来因为佛教受到朝野普遍的欢迎,就把两位法师留在了中国,另设一个新寺,叫白马寺。这是中国第一个佛寺,是当时朝廷直属的行政机构。它的目的就是翻译经典,再一个就是指导大众共同修行。

历史上的佛寺,相当于现在的大学,它的目的是普及教育。佛寺里面有藏经楼,起到了现在公共图书馆的作用。里面不单单佛教经典,儒家道家的经典都有收藏。很多读书人,象王阳明、朱熹、范仲淹这些大儒,都曾长时间在寺院里挂单读书。而且寺院定期有佛法的讲座,当地老百姓都可以去听,这是起到普及佛法的作用。也是大众共同修行的一个场所。

寺院里的出家人,相当于现在大学里的专职教授。学佛选择出家或者在家,这是分工的不同。出家只是选择做专职弘扬佛法的工作而已。这就好比现在有人选择在学校里教书,也是专职做传播知识的工作,这是一样的道理。但是学佛不一定非要出家,就好像学知识不一定非要当老师。出家人也不一定比在家人高明,就好像当老师未见得一定比其他职业知识渊博,这是同样的道理。诸位可以读读《居士传》《女居士传》,这些在家人的成就甚至还超过出家人。

中国大陆近百年佛教受到很大的破坏,大众甚至佛教徒对于传统佛教都有很大的误解。最明显的误解,一个是供奉佛像,一个是给庙里捐钱。寺庙里供奉佛像,相当于私塾里供孔子像,又好比美国人把四位总统像雕在岩石上,或者是在蜡像馆收藏。塑像的一个目的是纪念老师,再一个就是见贤思齐,用老师的形象提醒自己用功。并不是把佛像当神明看待。至于寺院捐钱,这是印度僧团乞食制度在中国的本土化。中国古时候,有两种职业是不明码标价的,一是老师,一是医生。老师教学生,或者医生看病,学生和病人都是随分给的,有钱多给一些,没钱少给一些。前面讲了,佛教寺院相当于是社区大学,它本身也不明码标价。就摆一个功德箱,大家也是随分给,相当于大众集资办学。因为中国不象印度,印度是在佛教出现之前就有比丘行乞的风俗。而中国的文化背景不同,形式需要根据环境而改变。因为寺院的钱是用来办教育的,给寺院捐钱相当于支持教育,这是做了很大的好事,但却谈不上功德。按佛法的原理来讲,功德是从定中来的,不是从布施做善事来的。历史上梁武帝造四百八十寺,达摩祖师也说并无功德。

再说和尚。现在和尚成了通用名词,泛指出家人。其实佛门里面,和尚是个非常尊贵的称呼。一个寺院的主持,或者是一方的道场的主讲人,才称为和尚。再说合什,合什是佛门一个礼节,它是代表把纷乱的心思收束住。我们平时十指是张开的,现在把它合拢在一起,这就是代表集中,代表定。定是佛法修行的核心,所以这个礼节有很深的寓意在。佛门一举一动,都有它的寓意,但这里面没有神秘和迷信。

“寺”的本义是宦官和官吏办公的处所。《经典释文》中说:“寺,本亦作侍。寺人,奄人也。”奄即宦官,后来称太监,故“寺”最初的本义是从“侍”这一意义而来的,乃是宦官的意思。《说文》云:“寺,廷也。”《汉书》注:“凡府廷所在,皆谓之寺。”如汉代的御史府,也称御史大夫寺,中央一级的常设机构有太常寺、大理寺等。秦汉两代建立的“三公九卿”制,三公的官署称为“府”,九卿的官署称为“寺”,即所谓的“三府九寺”。汉代,九卿中有“典客”,后又改称为“大鸿胪”。鸿胪卿的职责是布达皇命、应对宾客,其官署即“鸿胪寺”。东汉明帝永平十年(公元67年),印度高僧摄摩腾和竺法兰跟随汉王朝派往西方寻找神佛的使臣,用白马驮着佛经和佛像来到了洛阳。这两位印度僧人被安排到接待诸王和外国人的鸿胪寺居住。第二年,汉明帝下令在洛阳城雍门西面,按天竺僧伽蓝摩(该梵语的意思是“僧众所住的园林”)样式为这两位印度僧人建造了一些房屋,这些房屋依照当时的习惯,也被东汉王朝称为“寺”。因为寺内的经书是用白马驮来的,朝廷便将其命名为“白马寺”。这样,洛阳的白马寺就成为中国的第一座佛寺。隋唐以后,寺作为官署的称谓越来越少,而逐渐演变为中国佛教建筑的专用名词。

“庙”的历史比“寺”更为悠久,因为它是中国人供祭祖宗神位的屋舍,故又称为“宗庙”。《礼祀·祭法》中说:“天子至士,皆有宗庙”、“天子七庙,卿五庙,大夫三庙,士一庙。”在古代,“太庙”是帝王的祖庙,其他凡有官爵的人,也可按制建立“家庙”。汉代以后,庙逐渐成为祭祀中国的一切圣贤、神灵的处所,如孔庙、武侯庙、关帝庙、岳王庙、龙王庙、孟姜女庙、屈原庙、妈祖庙、山神庙、土地庙、城隍庙等。中国古代,差不多每一座城池都有一个城隍庙,而庙中所建“尸主”,大多有姓名可查,如上海城隍庙的“尸主”为元末明初的“东海名士”秦裕伯,昆明城隍庙(原址在今“五一电影院”)的“尸主”为明代大忠臣于谦。另外,皇宫的前殿也称为庙,所以朝廷也称为“庙堂”、“庙廊”。如宋代著名文学家范仲淹就有名句:“居庙堂之高,则忧其民;处江湖之远,则忧其君。”

寺、庙、庵

许慎在《说文解字》中说:“庙,尊先祖皃(mao貌)也。”

清人段玉裁注解说:“古者庙以祀先祖,凡神不为庙也,为神立庙者,始三代以后。”

中国习惯,一般祭祀神灵的场所统称为庙。

佛教的庙宇,统称为寺院;道教的庙宇,统称为宫观。

古代官署叫"寺",如太常寺、鸿胪寺之类。

佛教传入中国汉地,是由汉明帝派遣使臣前往西域,请来摄摩腾等到洛阳而开始的。摄摩腾初到时,被招待在鸿胪寺。因为鸿胪寺是掌握宾客朝会礼仪的。其后政府为摄摩腾创立了馆舍,也就叫作白马寺。后世佛教的庙宇因此也称寺。一寺之中可以有若干院,其后建筑规模较小的寺便叫作‘院’。比丘尼住的寺院多称作‘庵’。

庵堂

和尚们住的地方叫寺。院。庵。堂

道士们住的地方叫宫。观。庙。祠

喇嘛们住的地方和和尚们住的地方的叫法一样,因为喇嘛就是藏传佛教对藏区和尚的尊称。

以上的叫法只是人们习惯的叫法,也有不同的,院:有些地方道教也叫“院”,比如杭州西湖边的“抱扑道院”就是为纪念葛洪而建的。

“庵”,比如陕西西安东关的“万寿八仙宫”在1900年以前就叫“八仙庵”后慈禧逃难来到这里暂时居住,才改名叫“万寿八仙宫”的,慈禧亲手题匾

和尚 庙

喇嘛 寺

道士 观

旅游中,人们常常会看到寺、庙、祠、观、庵等建筑。有些人把这些建筑物统称为宗教建筑,这是错误的。又比如俗话讲“跑得了和尚跑不了庙”,其实这也是错的,和尚并不住在庙里。那么,寺、庙、祠、观、庵有什么区别呢?

寺《说文》云“廷也”,即指宫廷的侍卫人员,以后寺人的官署亦即称之为“寺”,如“大理寺”、“太常寺”等。大理寺是中央的审判机关,太常寺则为掌管宗庙礼仪的部门。西汉建立“三公九卿”制,三公的官署称为“府”,九卿的官署称之“寺”,即所谓的“三府九寺”。汉代,九卿中有鸿胪卿,职掌布达皇命,应对宾客,其官署即“鸿胪寺”,大致相当于后来的礼宾司。相传东汉明帝时,天竺僧人以白马驮经东来,最初住在洛阳“鸿胪寺”。后来鸿胪寺改建,取名“白马寺”。于是寺就成了僧人住所的通称。梵语中,“寺”叫僧伽蓝摩,意思是“僧众所住的园林。”隋唐以后,寺作为官署越来越少,而逐步成为中国佛教建筑的专用名词。

庙古代本是供祀祖宗的地方。那时,对庙的规模有严格的等级限制。《礼记》中说:“天子七庙,卿五庙,大夫三庙,士一庙。”“太庙”是帝王的祖庙,其他凡有官爵的人,也可按制建立“家庙”。汉代以后,庙逐渐与原始的神社(土地庙)混在一起,蜕变为阴曹地府控辖江山河渎、地望城池之神社。“人死曰鬼”,庙作为祭鬼神的场所,还常用来敕封、追谥文人武士,如文庙——孔子庙,武庙——关羽庙。

祠是为纪念伟人名士而修建的供舍(相当于纪念堂)。这点与庙有些相似,因此也常常把同族子孙祭祀祖先的处所叫“祠堂”。祠堂最早出现于汉代,据《汉书·循吏传》记载,“文翁终于蜀,吏民为立祠堂。及时(指诞辰和忌日)祭礼不绝。”东汉末,社会上兴起建祠抬高家族门第之风,甚至活人也为自己修建“生祠”。由此,祀堂日渐增多。

观《释名》云:“观者,于上观望也”。观就是古代天文学家观察星象的“天文观察台”。史载汉武帝在甘泉造“延寿观”,以后,建“观”迎仙蔚然成风。据传,最早住进皇家“观”中的道士是汉朝的汪仲都。他因治好汉元帝顽疾而被引进皇宫内的“昆明观”。从此,道教徒感激皇恩,把道教建筑称之为“观”。

庵古时是一种小草屋,即所谓“结草为庵”。旧时文人的书斋亦称“庵”,如“老学庵”、“影梅庵”。汉以后建了一些专供佛徒尼姑居住的庵堂,于是“庵”也就成了佛教女子出家行佛事的专用建筑名称了

庵(庵)ān

⒈小寺庙。多称尼姑居住处:~堂。

⒉圆形的草屋。

庵

庵:庵,原是一种草名,叫做庵闾,老了之后可以盖屋。中国僧人在静僻处盖屋时,也常用庵闾,成为一座小小茅棚,日子久了,便称这些小屋子为‘庵’,庵字以后又变成‘庵’,据说是用瓦盖屋之故。今日尼姑所住之处多称‘庵’,俗称尼姑庵。和尚住处多为寺院。

佛教八识是什么?

八识是佛家唯识宗创始人对人类心理活动抽象出来的一种理论上的认识。前五识眼、耳、鼻、舌、触就是指引起心理活动的感官,第六识就是在前五识的基础上产生的心理活动,故称之为意,第七识末那识,指的是由前六识与外在物质沟通所集聚的自我意识,第八识则是在前七识循环往复活动的基础上形成习气、习惯,这些习气习惯潜藏人心灵深处,不断地不觉察地影响人的生活与工作。

唯识宗表示世界本原及诸种认识活动的佛教用语。所谓八识:第一眼识,实即视觉;第二耳识,实即听觉;第三鼻识,实即嗅觉;第四舌识,实即味觉;第五身识,实即触觉,此五识,通称“前五识”。第六意识,义近通常所说的心识。

前五识,只能攀缘“了别”、色等外境,第六意识,则能缘虑内、外诸境。第七识,末那识,由它而有第六识,故第六识又是意“之”识;第七识在不停顿地起思虑作用,第六识的思虑作用则时有中断。第七识依第八识而有,第七识所“缘”的也是第八识,第八识既是第七识的“所依”,又是第七识的“所缘”。

佛教八识中的第八识是什么?

佛教“八识”中的第八识是阿赖耶识。

阿黎耶识、阿剌耶识、阿梨耶识。略称赖耶、梨耶。旧译作无没识,新译作藏识。或作第八识、本识、宅识。无没识意谓执持诸法而不迷失心性;以其为诸法之根本,故亦称本识;以其为诸识作用之最强者,故亦称识主。此识为宇宙万有之本,含藏万有,使之存而不失,故称藏识。又因其能含藏生长万有之种子,故亦称种子识。

唯识宗认为,第八识是轮回本源,“由一切种识,如是如是变,以展转力故,彼彼分别生”。由于第八识里储藏无数的各类“种子”,不断“成熟”,展转不断地变,宇宙间千差万别的各类现象,相应地分别而生起。“由此彼皆无,故一切唯识”。一切都唯识所变,表现出主观唯心主义世界观。第八识并不随人们肉体的死亡而消灭。

唯识宗以及佛教其他各派认为人们死后仍有生,并把人们从生到死,又从死到生的过程分为4段:初出胎(一说初入胎)的一刹那,名“生有”;既生之后,未死之前,称“本有”;临死的一刹那即弥留之际,谓“死有”;既死之后,未生之前,为“中有”(孤魂野鬼)。“中有”,也即人们既死之后,未生之前间隙中的第八识。所谓“去后、来先作主公”,即指此种情况。第八识近似灵魂的精神实体。

佛教中的“四大”主要指佛教术语。指地、水、火、风为四种构成物质的基本元素。谓地、水、火、风四种物体均能保持各自的形态,不相紊乱。

(一)地大:本质为坚性,而有保持作用者。

(二)水大:本质为湿性,而有摄集作用者。

(三)火大:本质为暖性,而有成熟作用者。

(四)风大:本质为动性,而有生长作用者。

又名四界。界,是种类的意思,亦名四大种。种,有能生的作用,如种子。佛教认为一切物质都是四大所生。

此外,据圆觉经载,四大,乃指由地、水、火、风四大和合而成之人身。即:

(一)地大,地以坚碍为性,如人身中之发毛、爪齿、皮肉、筋骨等均属之。

(二)水大,水以润湿为性,如人身中之唾涕、脓血、津液、痰泪、大小便等均属之。

(三)火大,火以燥热为性,如人身中之暖气属之。

(四)风大,风以动转为性,如人身中之出入息及身动转属之。

若此四大不调,则易致病。

佛像的各种手势代表佛像的不同身份,表示佛教的各种教义,是具有印度特点的人体语言,表达的含义极为丰富。常见的有说法印、无畏印、与愿印、降魔印、禅定印5种,即“释迦五印”。手印形式可有多种变化,尤其是密教手印多达几百种,变化莫测,常见的有智拳印、期克印等。

说法印

以拇指与中指(或食指、无名指)相捻,其余各指自然舒散。这一手印象征佛说法之意,表现佛陀于鹿野苑初转时的状态,所以称为说法印,也称转印。

无畏印

屈臂上举于胸前,手指自然舒展,手掌向外。这一手印表示佛为救济众生的大慈心愿,据说能使众生心安,无所畏怖,所以称无畏印。

与愿印

以手自然下伸,指端下垂,手掌向外,表示佛菩萨能给与众生愿望满足,使众生所祈求之愿都能实现之意。此印相具有慈悲之意,所以往往和施无畏印配合。

降魔印

以右手覆于右膝,指头触地,以示降伏魔众。相传释迦在修行成道时,有魔王不断前来扰乱,以期阻止释迦的清修。后来释迦即以右手指触地,令大地为证,于是地神出来证明释迦已经修成佛道,终使魔王惧伏,因此称为降魔印。又因以手指触地,所以又称触地印。

禅定印

以双手仰放下腹前,右手置于左手上,两拇指的指端相接。这一手印表示禅思,使内心安定之意。据说释迦佛在菩提树下禅思入定修习成道时就是采用这种姿势。在密教中,这种手印是胎藏界大日如来所用,称为“法界定印”。

智拳印

以两手分别作金刚拳(以四指握拇指于掌中,称为金刚拳),再以右拳握左手食指于胸前,据说此印相表示消灭无明烦恼,能得佛智慧。

期克印

以中指与拇指相抵,竖食指,此印是密宗的降魔印。

学佛,是学佛的精神、学佛的觉悟、学佛的智慧。佛陀的教育告诉我们,不要去伤害众生,且为了让所有众生都能成佛,而无私奉献,付出慈悲,到最后我们自己也会成就。我们觉悟了,达到了佛的境界,就会全心全意无私地为众生服务奉献。

修行之人大都知道,中国四大名山的五台山是文殊菩萨的道场。文殊菩萨的坐骑是狮子,狮子的吼声在一切野兽当中是最大的了,寓意要唤醒沉迷的众生。普贤菩萨的坐骑是大象,大象一步一个脚印就是在告诉我们:佛法的智慧,需要我们脚踏实地地来实践。要稳稳当当地走,走一步是一步。把智慧用于实践当中,就是要培养出来我们的大慈悲、大愿力。所以就要学习观世音菩萨,学习地藏菩萨,遍一切众生身上发大愿。誓度一切众生,遍于一切众生身上生起来慈悲喜舍四种平等的心。

想想看,你今天只有一百元,如果能够将五十元无私地奉献出去,与别人一起分享而不希求回馈,那种无负担的快乐是无法言语的。但是,如果你认为自己只有这么一点钱,一百元给了别人十元是种付出,因而产生希望别人有所回馈的心态,这样就会倍感压力,只会有辛苦的感觉,而不太容易有快乐可言。

如果能将这一切的努力与付出当成一种快乐的奉献,认为这是众生的福报所应得到的,而自己能够做到这些事也是自己与生俱来的福报成熟在今生时,就会做得非常快乐呀!很多人问我会不会烦恼,会不会有压力。我觉得没有压力,能做多久就做多久,有一天我不能做了,双脚一伸,后面还是有人会接续起这个责任。像我永远没穷过,原因是我本来就没有任何财物,一生所得的财富,都是从左手进来,很快又从右手出去,却觉得一直都很富有满足,因为我有种随时可以拥有很多物资、也可能随时变成一无所有的心理准备。这并非告诉你们我有多伟大,而是期许你们以一种无所求的方式去实践自己的善念,那么你们的福报会愈来愈增长。如果你有这种不执著的心理准备,那就没有任何值得烦恼的事。

总之,我们要学佛菩萨宽广慈悲的心胸。菩萨利益众生,最后得度的是自己。阿弥陀佛、释迦牟尼佛说“要度尽六道所有众生”,地藏菩萨说“地狱不空,誓不成佛”,观世音菩萨也是如此发愿,到最后,他们有的成了佛,有的成了菩萨。我们还在这里受苦受难,那不是他们的错,并非他们不愿意救度我们,而是我们有自己的业力存在。如果我们从诸佛菩萨的愿力和行谊得到启发,知道“利益众生,到最后被利益的是自己”,然后追随他们的脚步,很快我们也可以有所成就。

所以,不要暂时吃一点小亏就认为自己被别人占了便宜。佛陀当时说要利益众生,但到最后利益了他自己且成佛了,而我们现在还需要靠他来慢慢度。同样的道理,只要将自己的心胸开放,吃点小亏也不见得是坏事,因为到最后过得平安、快乐的是自己,而不是别人。因为你胸襟开阔,心情舒畅,没有嗔恨、嫉妒和贪念,心能“知足”便能“常乐”,不会造业。今生没有造业很快乐,当然来生会延续今世的福报而更快乐。而且,来生还可能往生到佛国净土。即使没有那么大的福报,来世能生为人,还可能有机缘听闻佛法,有非常好的因缘来延续我们这一世的福报。

佛陀传下的所有法门,粗浅看来,似乎都和世间法对立,但只要用心分析,便会发觉:如果能将佛法用在自己的身口意之上,对我们短暂的今生将会有非常大的帮助,何况是来世?所以,通常称佛法是能在短暂的今生可以得到人天福报而究竟可以得到佛果位的殊胜妙法。

持戒的目的是在改过迁善。改过为不造一切恶业,可得离苦的果报;迁善为努力一切善业,可得幸福的果报。如果只求离苦得乐而不从身心行为方面切实改过迁善,便与常情常理的因果定律相违。

佛法教人持戒的内容,有两种层次:一是自利自保的五戒,二是利乐众生的四种精进。

前者的五戒是指:

1.不杀生,主要是不杀人。

2.不偷盗,主要是不取非分之物,不收不义之财。

3.不邪淫,主要是不违社会秩序,不背人间伦理,不妨害家庭,不损伤健康。

4.不妄语,主要是不以语言使得他人受到损害。

5.不饮酒,应包括麻药在内,主要是不以饮用酒精及麻药,失去自制能力而去做出杀、盗、淫、妄的犯罪行为。

后者的四种精进,又称为四正勤。

那就是劝导他人除一切恶修一切善,也正是七佛通诫偈的头两句所说:“诸恶莫作,众善奉行。”已作之恶令中止,未作之恶令不作;已行之善令增长,未行之善令修行,努力不懈,修行这四句话,叫做四种精进。前两句是为众生拔苦,后两句是给众生带来幸福。拔苦与乐,正是大悲心的菩萨行。如何能够劝导世人,同来修行这四句话,那就先要以现世的利益、现前的好处来使他们感动,进而接受你、相信你。所以通常要以布施作为入手的方便。文:圣严法师

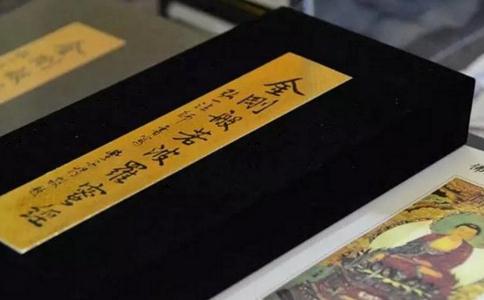

佛法从恭敬中求,对法的尊重是开启智慧的根本。诵经学法的目的,是为了开智慧,求解脱,故应该对佛经等佛所说法心存恭敬,如法供养,不可轻慢草率。

经书放置需轻拿轻放,排列整齐有序,不能与世俗典籍或杂物混杂,当敬法如敬佛。

团体诵读应随众,个人诵经以不妨碍他人为宜。参加法会或早晚课诵,经本一定要用双手捧起。无论何时诵读佛经,切不可卷执经本,或将佛经拿来随意折角、对折。

若是独处诵读,在诵佛经前,先要清洁案几,燃香端坐,不可交足前伸,亦不可边诵读边吃东西。须严肃恭谨,如同佛就在眼前为我们说法一般。读诵前要念开经偈:“无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇,我今见闻得受持,愿解如来真实义”。诵经前或诵经中途若有杂念妄想,最好先将经本合起来,静坐或起来拜佛,等心静下来再读诵。读经要字字理会义解,与身心相应,不可有口无心。

诵读时若有条件最好用经架,上面加一条经帕。阅读时打开,读诵完毕经本要用经帕盖上。诵读佛经时切不可躺在床上或坐在床上。也不可靠着墙壁、坐在摇椅上面晃荡,这都是轻慢放逸的表现。桌上除了要读诵的经本、供佛的香炉,以及照明的灯具之外,不应该放水、水果、饼干或其它零食。

诵经中途若有人造访或问话时,应将经典合起,然后合掌答礼或起身迎客。经典未合就对着经典谈论世俗话,或嬉笑怒骂,这是亵渎法宝的行为。当然也不必因为经未诵毕有人打扰而心生烦恼。中间停歇,应该用经书上所附的书签线作记号,若没有书签线,宜用书笺或干净的厚纸做记号。最好不要用香枝或点过的线香“香脚”作记号,香或香脚的颜色可能会污染经书。

经书上面有灰尘,要用干净的纸张或布擦拭,不可用嘴去吹。不要在经书上涂写、做记号。不得用经本作垫子写字。

读经时或在诵经之处不能大笑,不可以随地吐痰或擤鼻涕。打喷嚏时,要用手帕、衣袖或手遮住嘴巴,以避免吐沫污染经典。

经典破损,要想办法修补,使经本常保如新。如实在无法修补时,可在大香炉或洁净处焚烧,将余灰置于清净之处,勿使人践踏到。经书不要从页角翻,这会使书页折角,翻页时要轻巧,以免损坏。

早晚课诵拜佛时,经卷不能放在地上或蒲团上。执经行走时,应整本捧起,一般以食指前伸,中指、无名指、小指微曲,中指托起经书下缘,食指贴在经本两侧,拇指压住经本正面。两手向上举齐胸,不可单手拿着经本前后甩动。手捧经书不可向人礼拜,也不可以让出一只手向人问讯或打招呼。持经本时,将经本端高齐眉,以示崇敬。

以上的这些都是在存经、诵经、持经过程中应该注意的事项,做到以上的这些对我们是有很大的帮助的。

禅观呼吸,以细长、和缓为妙,但初学不可勉强,才不致伤害身体。对于气息之进出,只要了了分明的观察即可,能任其“自然”出入便是如法。

又息须均匀,切勿忽长忽短。所以坐须端正,并且注意放松全身,坐中不宜随意晃动身体,能相续不断的专注于对气息的念数或观察,呼吸就自然规律、顺畅。

修持念息法门,其意在摄心入定,或从息的出入生灭现象,悟入“无常、无我”,以开发智慧,解脱烦恼。所以不宜在身体上用心,在坐禅中的光影、声色上执着,这些与三毒烦恼──贪、瞋、痴的断除是了不相干的!

又禅观呼吸,亦须以微密、匀长为准。因此非“风相”:息出入时,如风的鼓荡一样,出入有声,那是太粗了,不是如法的息相。也非“喘相”:这时虽然出入无声,但不通利“艰濇”,如刀刮竹一样,一顿一顿的有形可见。也非“气相”:虽然通利了,但口鼻仍有气息出入的感觉。须离此风相、喘相、气相,调得微密匀长,古人形容为“悠悠扬扬”,“若存若亡”,才合于“息相”的标准。

1、读佛经律时应焚香端坐,如对圣容,不可靠背交足,有失恭敬。欲读经,必先静坐片刻,默念偈云:“无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇,我今见闻得受持,愿解如来真实义。”诵经时,除双脚不可交叉外,也不可边诵经边吃东西。

2、读经宜字字理会义解,与心相应,不可草草涉躐。

3、读书当覆以经盖,以免灰尘积落。经上有灰尘当以净布拭之,不可用口吹尘。经典上不可放置世俗典籍及杂物,当敬法如敬佛。

4、个人诵经以不妨碍他人为宜,团体则应随众诵念。

5、读经中止,当以纸条记之,不可折叠经页。

6、专供读诵之经本,不可写字。万不得已,以铅笔为记,熟诵之后必须擦净。讲课之经本则不妨于消隐处笔记。

7、诵经时,有人造访或问话时,可以合掌答礼,或以纸条记之,将经典合起,起身迎客,千万莫未将经典合起,即对着经典谈论世俗话,或大笑不已,这是亵渎法宝的行为。若咳嗽需以袖掩口。也切莫因未诵完而心生烦恼,当知:诵经的目的,是为了开智能。念佛的目的,是为了培养信心愿力。吃素的目的,是为了培养慈悲心。

8、读经时忽生杂念,则应将经本合上,待杂念消去后再读。

9、摆放经书时,不可一半在桌内,一半在桌外,当端正之。对经书、架裟、衣钵、锡杖、念珠、佛尘及一切法器,皆当恭敬处置之。

10、经书损坏应当修补,如实在无法修补时,可以焚烧之,将余灰洒于清净之处,勿使人践踏到。

1、为什么拜佛时要轻微低头?

拜佛不是向外追求,而是自心开发,故府首返观。我们的佛性,本具一切光明、智慧和福报,但被贪、嗔、痴、慢、疑等乌云垃圾蒙蔽,开发谦恭的美德,才能拨开乌云,现自身佛性光明,处处吉祥。

2、为什么拜佛要头面贴地?

彻底放下“傲慢”的烦恼和自私我执的妄念,才能契合佛道。

3、为什么拜佛站立时要收下巴?后颈贴衣领?

人往外看时,下巴会不自觉地抬起而看不见自己,收下巴时才能返照自身,都摄六根,如果终日忙着反应外来的刺激,追逐外境而不自觉,将迷不知返。佛有“重颌”之相,即收下巴之相,不向外驰逐,追求诸已。

4、为什么要合掌垂手松肩?

代表放下。放下烦恼、忧愁、紧张,若心有羁绊,则肩必耸起。肩放松,放下的同时,妄念也放下,万缘放下,一心正念。

5、为什么要跪坐在两足跟内侧?

彻底放弃根本执着,彻底降伏根本烦恼。另外对练习“跏趺坐”很有帮助。正如《首楞严经》云:“狂心顿歇,歇即菩提”,坐定放松,狂心歇息。

6、为什么要俯首伸手迎接佛?

佛法:伸手迎佛,代表背尘合觉,澄浊返清,与佛相应。保持府首(不能中途仰头),表一路恭敬,谦卑到底,才能与佛相应。坐定重心不动,表一路观心,心神安定,不动不转。两肩拉开,含开心之意。

7、为什么要翻掌接佛?

(1)代表我要转变自己的心境来迎接佛的光明,我要用自己的心,毫无保留地来供养佛。

(2)手心尽量翻平向上,勿倾斜,表示心气平和。

(3)双手如莲,心开花开。手指柔软而整齐,是因为心境放松,内在本具的力量从心中涌出。

8、为什么接佛后又翻掌平贴地?

(1)接佛后轻轻半握拳,代表接纳佛光,领受佛教,欢喜信受。

(2)握拳又平贴地,代表领受佛教后,以平等心普遍布施。

很多人都有这样的疑问:我信佛,佛在心中,可为什么要皈依?这就像一个人生下来为什么一定要登记户口一样,只有你登记了户口,才是这个国家真正的公民。在佛教里也是这样,你心中有佛,你对佛有信仰,你觉得佛菩萨很好,你也愿意去烧香、磕头、点蜡烛等等,这叫信佛,是相信佛菩萨,这跟我们入门学佛是完全不同的。如果没有受皈依的戒律,我们就不会约束自己,不约束自己,造作了恶业不仅会给他人带来伤害,自己也会得到恶果感受苦痛。

如果不皈依,如果没有戒律的约束,表面上你可能喜欢供佛,点灯、烧香、拜佛、念经等等,但佛陀让我们不要去伤害众生,要约束自己的时候,就会开始做不到了。约束我们的语言不要去骂人,你做不到;约束你不要去贪婪追求世间的名闻利养,你也做不到;约束你不要嗔恨他人,还是做不到。

所以,真正要做一个佛弟子,必须要从入门皈依开始,皈依的戒律,是别解脱戒里最基础的戒律,而所有戒律的基础就是皈依。皈依之后,修八关斋戒可以,修出家的戒律可以,修菩萨戒可以,修密乘的戒也可以,如果没有皈依的话,什么戒律都谈不上,因为没有基础。

所以,信佛不是说说而已,不是你说自己信佛就可以了,是要有戒律戒条的。皈依后,通过佛陀的身口意传给他的弟子们,受身口意的戒律,身体上不去杀生、偷盗、邪淫;语言上不去恶口、两舌、绮语、妄语,心不去贪嗔痴慢疑等等。伟大的佛陀传了无上殊胜的佛法给我们,我们也愿意追随佛陀去闻思修佛法,如此,我们才能从一个信佛的人变成一个真正学佛的人。

就如同学校为了保护学生而制定校规校纪,国家为了保护人民而制定法律法规一样,佛陀为了让弟子能够从险恶痛苦的轮回中脱离,慈悲善巧地通过戒律之方式来保护弟子。守戒,就是对自他最大的保护。

无始以来,人们习惯了囤积负面的能量,佛教管它们叫“不善业”,杀生、偷窃、邪淫、恶口、挑拨离间、讲是非,讲谎言,贪念、嗔恨,妒嫉、傲慢、疑心病等等这些都是负面能量,不把这些净化、消除掉,将会带给我们无尽的苦难。

比如杀生会带来短命多病,前世杀生今生就短命,今生继续造业杀生,疾病就会不断,生命也会短暂。如果你的言语对别人造成了伤害,你会收到越来越多语言上的攻击,你的语言会越来越没有分量,得不到大众的尊重与爱戴。

所以,从信佛到学佛,要从约束、善护念自己的身口意开始,负面的能量曾经带给你巨大的伤害,是痛苦的根源,你现在还要紧紧抱着它们不肯放吗?有多少人好了伤疤忘了疼,明明知道哪些是恶,哪些是不善,就是不肯给自己一个真正改过向善的机会。

佛,不需要我们去拜,不需要我们去点香点蜡烛来照亮他,佛已觉悟。为什么我们要跪在佛菩萨面前,跪在上师面前?佛菩萨不需要你跪,上师不需要你跪,是我们自己需要。五毒炽盛的凡夫俗子们,什么时候可以消业呢?就是在你最谦卑的时候,简单来讲,就是说你能彻底看透自己的时候,懂得知错改错的时候。当你傲慢狂妄目中无人的时候,当你血气方刚得意洋洋的时候,你根本不可能看到自己的缺点和毛病,甚至不会觉察到身口意造作恶业会给自己带来多少烦恼和痛苦。

当我们发自内心懂得谦卑之时,当我们真正成熟低头弯腰之时,才能看到自己身体、语言、内心中所有的缺点。从整个东方来看,谦卑是一个人走向成熟的象征与标志。平时我们磕头礼拜佛菩萨,以表达对他们的崇敬与感恩之情。其实,我们真正在拜谁?是在拜我们自己啊。为什么要拜自己?因为你已经誓愿要跟着佛陀学习,把你身口意深处最肮脏的一面洗干净,放下你自以为是的身段,放下你那污浊不堪的缺点,这样才能带来真正的福报和快乐,你才能因为福报和智慧的增长,拥有长寿健康喜悦的身心。

很简单,如果一个学生比老师还傲慢,怎么可能从老师那里学到真正的本领?皈依,戒律,跪拜等等这些你认为的形式,就是让你开始找到谦卑的自己,在每个谦卑的当下,发现自己身上的缺点,把它们完完整整地彻底放下。

![]()

不少人在初学佛时,常会不知如何与法师相处,担心自己的行为会不会失礼。其实,只要心存恭敬,即使不小心犯错,法师多半很慈悲,不但不会怪罪,反而会适切地修正,让我们也可从中多学一课。

例如:想向不认识的法师请教佛法,首先在请教法师法号时,很多人就不知如何开始,这时,可以说:“请问您的‘上下’如何称呼?”“上下”两个字的意思是“上求佛道,下化众生”,因此佛教徒为表达对法师的敬意,就以“上下”为称呼法师的方法。

而在向法师请教问题前,或是平常遇到法师时,可以行问讯礼或双手合掌说:“阿弥陀佛!”至于在与法师说话的时候,可以保持双手合掌,除可免去手足无措的紧张感,也可帮助人精神专注;若谈话时间较久,觉得手酸,可以改为操手。

顶礼法师非偶像崇拜

有些初次随朋友到寺院拜访法师的人,看到学佛的朋友向法师顶礼时,可能会感到疑惑,不知道向法师顶礼是否为偶像崇拜?其实佛教是依法不依人的,佛教徒所顶礼的并非法师个人,而是僧宝;所以向法师顶礼,并非对法师个人的崇拜,而是出自内心对三宝的恭敬与感恩。

顶礼法师的时候,要先口称:“顶礼法师三拜。”如果法师说:“一拜就好”、“问讯就好”,则依从法师的话,并回一声“阿弥陀佛”。

此外,在顶礼法师前,也要留意环境与时机合适否,比如当法师正在用餐、读经、睡卧时,或是在人多闹杂处、厕所等不净处、路上,便不宜向法师顶礼,此时只要双手合掌或问讯即可。

如果想要供养法师,则可双膝跪地,然后将物件双手奉上说:“供养法师。”,此时不应说是“与法师结缘”,因为供养是下对上的礼节,结缘则是上对下的客气话。

写信应有的礼貌

在向法师请法的方式中,除了亲自拜访法师,写信求教也是常见的方式,但是一般人在写信给法师时,常会因不熟悉称谓方式或书信礼节,而不知从何下笔。

例如在写信封时,常会面临一个问题:“需不需要写师父的姓氏呢?”因为中国自晋朝道安法师提倡与佛陀同姓后,便都以“释”为姓,不像在家众有不同姓氏,所以写信时不必写法师的姓,只要写上法师的法号即可。但是要在法师的法号靠左处,缩写“上下”二字,例如“上X下X法师”。

若是需封口的信封,要在法师称谓后写上“启”字,表示请对方开启信封;若是明信片,则写“收”字。为增加敬意,可增写为“尊启”、“道启”或“慈启”。

当面对空白的信纸,一般人首先遇到的问题仍与信封一样,不知开头如何称呼法师。若是自己的皈依师父,可径称“师父”、“上人”或“吾师”,不需再写师父法号;若非自己的皈依师父,则可视年纪而定,如长者可称“老和尚”、“老法师”或是“长老”,同样不必再写师父法号;至于与自己同年或年纪轻于己者,则可以写对方的法号,并冠以“上下”,或者因为信封上已有对方的称谓,可以直称“师父”、“法师”、“住持”等。

至于法师法号后的敬语,要以对待长辈的称法来写,才显得尊敬,可用“尊鉴”或“慈鉴”。在结尾处的祝福,则可用“敬请”、“祗颂”或是“恭叩”,再另起一行写上祝福的内容,如“慈安”、“慈航普度”、“智慧圆满”、“法喜无量”等,都是贴切吉祥的用语。

最后,在信末部分,若是写给自己的皈依师父,可自称为“徒”或“弟子”;写给其他法师则可先写“三宝弟子”,再写自己的名字。姓名下须再写上“顶礼”或是“跪白”,因为顶礼是恭敬三宝的重要行仪。一般居士常不论写信对象,通称“合十”或“合掌”,这样的写法较适用于晚辈与平辈,而不合用于被尊为长辈的法师。

指引我们生命实相的导师

很多人在写信或拨电话给法师时,可能会因为担心用词不当,而忐忑不安。其实,这些都是不必要的紧张,可以尽量放宽心;当自己在和法师说话时,甚至不妨就坦诚地请教法师:心里若感到紧张不安,可有安心妙法?可以指点迷津?相信会有意想不到的收获。

法师是指导我们学佛、了解生命实相的导师,应心存感恩。而藉由学习学佛行仪,我们不但有方法来表现我们对僧宝的恭敬心,也能改善我们平常积习已久的散漫言行,可以说由于这些规矩的目的在调伏心念,所以能帮助我们得到真正的身心自在,而非权威的硬性规定,因此不同于长官要求部属的强制情形,而能够在与法师相处时得体又自在。